PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.

Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:

Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.

Hinweis zur Passwortsicherheit:

Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.

Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.

Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.

Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)

Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.

PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.

Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.

Wir haben SSL aktiviert.

Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen

Menschheitsgeschichte

Entwicklung des Menschen

- Hauptartikel: Hominisation, Ausbreitung des Menschen

Vor etwa 8 bis 5 Millionen Jahren haben sich in Afrika die Vorfahren der Schimpansen von der zum Menschen führenden Entwicklungslinie abgetrennt. Dies kann als Beginn der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen bezeichnet werden. Die Gattung Homo hat sich nach dem gegenwärtigen Forschungsstand – ebenfalls in Afrika – vor etwa zwei Millionen Jahren entwickelt, und in mehreren, lang andauernden Wanderungen haben sich zunächst Homo erectus und danach Homo sapiens unabhängig von einander über die Kontinente ausgebreitet.

Vorgeschichte

- Hauptartikel: Urgeschichte

Steinzeit

- Hauptartikel: Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit

Als Steinzeit bezeichnet man den längsten Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte, bevor die Herstellung und technische Nutzung von Metallen bekannt war.

Die Steinzeit ist die älteste Stufe des von dem dänischen Altertumsforscher Christian Jürgensen Thomsen und anderen seit 1830 propagierten Dreiperiodensystems, welches die Ur- oder Vorgeschichte in die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit unterteilt. Die Steinzeit selbst wird wiederum unterteilt in Altpaläolithikum (Altsteinzeit), Mittelpaläolithikum (Mittelsteinzeit), Jungpaläolithikum und nach einer kurzen Übergangszeit, dem Mesolithikum, dem Neolithikum (Jungsteinzeit).

Die Dreiteilung nach dem verwendeten Werkstoff ist weitgehend auf Europa und Teile Westasiens und Nordafrikas beschränkt. Für die Urgeschichte des subsaharischen Afrika gibt es eine eigene Terminologie (Early, Middle und Late Stone Age), die der europäischen Einteilung chronologisch und inhaltlich nur zum Teil entspricht, und in der Erforschung der amerikanischen Urgeschichte hat sich die Idee einer Periodisierung nach dem Kriterium des Werkstoffs überhaupt nicht niedergeschlagen.

Kennzeichnend für die Jungsteinzeit sind im Vergleich zur vorausgegangenen Mittelsteinzeit tiefgreifende Veränderungen in der Wirtschaftsweise, auch als „neolithisches Bündel“ bezeichnet: domestizierte Tiere und Pflanzen, Sesshaftigkeit, Keramik und geschliffene Steingeräte, zum Beispiel Beilklingen.

Die damit einhergehenden Veränderungen in der Lebensweise wurden in der Vergangenheit auch als Neolithische Revolution (Gordon Childe) bezeichnet. Das Auftreten des gesamten „Bündels“ vor etwa 7500 Jahren in Mitteleuropa ist jedoch eine Ausnahme. In manchen Teilen der Welt, zum Beispiel in Afrika, liegen zwischen dem Auftreten der einzelnen Merkmale Jahrtausende.

Bronze- und Eisenzeit folgten auf die Steinzeit, doch in manchen Regionen, insbesondere im Bereich des „fruchtbaren Halbmondes“ entwickelte sich schon während der Jungsteinzeit eine Hochkultur.

Hochkulturen

Der Beginn der Hochkulturen und der Schriftkultur ist im fruchtbaren Halbmond, der Region von Mesopotamien, Syrien und Palästina, zu finden. Die Hochkulturen in Ägypten, Kleinasien und Indien wurden von dort beeinflusst.

Um 2 500 vor Christi Geburt lebten im unteren Mesopotamien die Sumerer in Stadtstaaten mit Zehntausenden von Einwohnern. Sie schrieben Keilschrift auf Tontafeln, zunächst in Bilderschrift, dann in einer daraus entwickelten Silbenschrift. Eine ähnliche Entwicklung nahm die Hieroglyphenschrift der Ägypter, die ihrerseits aufgrund ihrer Konzentration auf das Niltal eine recht einheitliche Kultur entwickelten, die durch einen umfangreichen Totenkult mit Pyramiden, Mumien, Kleinplastiken und mehr gekennzeichnet war.

Der Raum von Syrien und Palästina bot keine vergleichbaren Flusslandschaften, kannte aber ähnlich große Siedlungen und wurde schon früh von Zweistromland und Ägypten zugleich beeinflusst. Einen charakteristischen Beitrag lieferte dieser Raum später durch die Entwicklung der Buchstabenschrift und die weit ausgreifenden Entdeckungsfahrten der Phönizier.

Zu den ältesten Kulturen gehört ebenfalls die Induskultur, deren Städte mehrstöckige Häuser und Kanalisation kannten, sowie in Südamerika die Kultur von Caral, die zwar schriftlos war, aber große architektonische Leistungen hervorbrachte, die erhebliche Kenntnisse in Geometrie voraussetzen.

Die erste europäische Hochkultur war die minoische, die durch Palastbauten wie den von Knossos um 2000 v. Chr. gekennzeichnet war.

Das afrikanische Reich von Kerma (im Raum von Nubien) das um 2000 v. Chr. entstand, entwickelte sich im Austausch mit Ägypten.

Nach 1750 v. Chr. drangen Truppen von Kerma auf ägyptisches Gebiet vor, doch gelang es Ägypten nach der Bildung des Neuen Reiches um 1500 das Reich von Kerma zu unterwerfen.

Weitgehend unabhängig von den westasiatischen und nordafrikanischen Hochkulturen entwickelte sich die chinesische, die um 1500 v. Chr. die Bronzeherstellung kannte. Ob die Kenntnisse von Streitwagen und Schrift vielleicht doch auf äußere Einflüsse schließen lassen, ist noch unklar. Die Schrift entwickelte sich jedenfalls nicht zur Silbenschrift weiter.

Naher Osten und Afrika

Sumerer

Die Geschichte Sumers begann mit der so genannten Uruk-Zeit, ab etwa 4000 bis 3000 v.Chr. Die Sumerer siedelten am Euphrat. Aus Dörfern entstanden Städte. Uruk war damals die bedeutendste unter ihnen mit dem weit ausstrahlenden Inanna-Tempel.

Für etwa 3100 v. Chr. ist ein deutliches Bevölkerungswachstum festzustellen. Der Bewässerungsbau wurde intensiviert, und die Zentren der Städte werden zu heiligen Bezirken. Diese Periode endete um 2900 v. Chr.

Altsumerisches Reich

Am Anfang der Frühdynastischen Periode standen eine Reihe von Stadtstaaten (Adab, Eridu, Isin, Kisch, Kullab, Lagasch, Larsa, Nippur, Ur und Uruk), die etwa 2800 v. Chr. das Altsumerische Reich unter wechselnden Stadtherrschern bildeten:

Erster bekannter Herrscher von Sumer war Etana, der um 2800 v. Chr. lebte und König von Kisch war. Sein Nachfolger Mes-ki-agga-scher, König von Uruk (dem biblischen Erech), gründete weit südlich von Kisch eine rivalisierende Dynastie und erlangte die Herrschaft über die ganze Region zwischen dem Mittelmeer und dem Zagros-Gebirge. Nach dessen Sohn En-mer-kar (um 2750 v. Chr.) folgte sein Feldherr Lugalbanda auf den Thron. Darauf wurde En-me-bar-agesi um 2700 v. Chr., ein König der Etana-Dynastie in Kisch, zum führenden Herrscher von Sumer.

Die Akkader aus dem Norden unter Sargon vereinten Sumer unter einer Dynastie (2371 bis 2191 v. Chr.). Akkadisch wurde Verwaltungssprache. Befördert durch Uneinigkeit zwischen Akkad und dem restlichen Sumer, endete diese Dynastie mit der Eroberung durch die Gutäer.

Neusumerisches Reich

Das Neusumerische Reich (2112 bis 2004 v. Chr.) wurde von der 3. Dynastie von Ur regiert. Damals war Sumerisch Verwaltungssprache, und es entstanden erste Zikkurate. Es endete unter dem Druck Elams aus dem Osten.

Ägypten

Die ägyptische Hochkultur begann mit der Prädynastischen Zeit. In dieser Zeit wuchsen Oberägypten und das heutige Unterägypten zusammen und entwickelten die ägyptischen Hieroglyphen. In der frühdynastischen Epoche stieß der Thinitenkönig Aha von Ober- nach Unterägypten vor und leitete die Reichseinigung ein. Er ließ eine zentrale Verwaltung in der neuen Hauptstadt Memphis errichten. Am Ende der ersten Dynastie 2780 v. Chr. hatten sich Abydos, Hierakonpolis, Buto und Sais als geistige Zentren Ägyptens entwickelt.

Im Alten Reich ab 2707 v. Chr. begann der Bau der Pyramiden. Die größten errichteten die Könige Cheops und Chephren bei Giseh. Das Alte Reich zerfiel möglicherweise ausgelöst durch einen asiatischen Einfall im Delta oder durch eine Hungersnot.

Im Mittleren Reich förderte Amenemhet I. den Kult um Amun, stieß bis nach Nubien vor und entwickelte Handelsbeziehungen zu Phönizien. Mit dem Eindringen der Hyksos 1648 v. Chr. zerfiel das Mittlere Reich.

Im neuen Reich (1550 v. Chr. bis 1070 v. Chr.) erreichte Ägypten seine größte Machtstellung. Es dehnte seinen Einflussbereich auf die Inseln Kreta, Zypern, und die Kykladen aus und erreichte die politische Kontrolle von Napata in Nubien bis zum Euphrat.

Amenophis IV. (Echnaton) (etwa 1397-1380 v. Chr.) wählte die von ihm neu erbaute Stadt Achet-Aton als Regierungssitz und führte die Verehrung Atons als einzigen Gottes ein.

Unter Tutanchamun wurde der Atonkult wieder durch dir Verehrung der traditionellen Götter ersetzt. Sein Grab enthielt die spektakulärsten Grabfunde Ägyptens. Ramses II. bekämfte erfolgreich die Hethiter. Doch unter der 19. Dynastie zerfiel um 1186 v. Chr. auch das neue Reich.

Assyrer und Perser sowie makedonische Griechen besetzten das Land. In der 25. Dynastie herrschen sogar die verachteten Nubier oder Kuschiter über den Nilstaat. Alexander der Große begründete dann die griechische Herrschaft. Nach seinem Tode machte Ptolemaios I. Alexandria zur neuen Hauptstadt. Nach der Schlacht bei Actium, 31 v. Chr., wurde Ägypten römische Provinz.

China

- Hauptartikel: Geschichte Chinas

Während für die Xia-Dynastie (夏朝) (um 2000 v. Chr.) nur archäologische Funde existieren, liegen für die Shang-Dynastie (商朝) (ca. 1570 - 1066 v. Chr.) bereits Schriftzeugnisse (Handschriften auf Muschelschalen) vor. Bronze wurde verarbeitet, Münzen geprägt, Wälle gebaut und es gab Pferde-Streitwagen.

Für die Zhou-Dynastie (周朝) (1045 - 221 v. Chr.) liegen bereits viele zeitgenössische Dokumente vor. Anfangs gab es etwa 170 kleine Königreiche, die sich allerdings schon als ein Volk betrachteten. Durch Kriege, Heirat und Diplomatie schlossen sich die Königreiche immer weiter zusammen, so dass es zur Zeit der Streitenden Reiche nur noch sieben Königreiche gab. Es wurden schon Waffen aus Eisen benutzt und zur Zhou-Zeit war die Blütezeit der großen Philosophen Chinas.

Das Reich der Qin war eines der sieben Königreiche am Ende der Zhou-Dynastie. Es verfügte über eine effektive Verwaltung und eine äußerst restriktive Gesetzgebung. König Zhao Zheng unterwarf die anderen Reiche und führte dadurch 221 v. Chr. die Reichseinigung herbei. Er ließ sich zum Kaiser krönen und nannte sich von da ab Qin Shihuangdi („Erster Gottkaiser von Qin“). Ganz China erhielt das effektive Verwaltungssystem des Reiches Qin. Außerdem wurden Maße, Gewichte und Schrift standardisiert. Unter Qin Shihuangdi wurde zur Verteidigung gegen die Nomadenstämme durch die Verbindung bereits bestehender Mauern der sieben Reiche die Chinesische Mauer geschaffen. Qin Shihuangdi wurde 210 v. Chr. mit der bekannten Terrakottaarmee als Grabbeigabe beigesetzt. Kurz nach seinem Tod kam es unter seinem Sohn zu Bauernaufständen, die in einem Bürgerkrieg zur Gründung der Han-Dynastie führten.

Sie vergrößerte das Reich und war auch wirtschaftlich so erfolgreich, dass man das chinesische Volk von da an auch als Han-Chinesen bezeichnete. Mit der Unterwerfung der Kleinstaaten entlang der Seidenstraße entstand eine indirekte Handelsbeziehung mit dem Römischen Reich. Gleichzeitig erreichte der Buddhismus auf diesem Weg China. Zur Staatsphilosophie erhoben die Han-Kaiser jedoch den Konfuzianismus.

Als 220 der letzte Han-Kaiser abgesetzt wurde, hatten sich drei Reiche gebildet, die durch den sehr populären Roman Die Geschichte der Drei Reiche so bekannt geblieben sind wie Adam und Eva in der westlichen Welt. Sima Yan, ein Minister der Wei setzte den letzten Wei-Kaiser Cao Huan ab und begründete 265 die Jin-Dynastie. Dieser gelang es, das Reich wieder zu einen, doch konnten die Hsiung-nu, Nomaden aus dem Norden, den westlichen Teil des Reiches zerstören. Im Osten wurde Nanjing neue Hauptstadt.

Indien

- Hauptartikel: Geschichte Indiens

Etwa in den Jahren 2800 v. Chr. bis 1800 v. Chr. entwickelte sich im Nordwesten des indischen Subkontinents (heute Pakistan) die Indus-Kultur. Sie erstreckte sich über ca. 1.250.000 km² und war damit flächenmäßig größer als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Sie kannte bereits Städteplanung, Schrift und Architektur. Doch erst etwa zehn Prozent ihrer Siedlungen wurden ausgegraben, die Schrift ist noch nicht entschlüsselt.[1]

Die vedische Kultur hatte ihre Anfänge etwa ab 1500 v. Chr. und wurde von den (vom Norden her) einwandernden Ariern wesentlich geprägt, als sie sich mit den einheimischen Stämmen vermischten. Diese Wanderungsbewegungen gingen sehr langsam vonstatten. In der spätvedischen Zeit (ca. 900–600 v. Chr.) begann eine Phase der Urbanisierung und Reichsbildung und die mythologische Legitimation für das Kastenwesen. An der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie standen die Brahmanen (Schriftgelehrte, Priester), gefolgt von den Kriegern Kshatriyas und den Händlern, Handwerkern und Bauern Vaishyas. Am unteren Ende der Gesellschaft befanden sich die Angehörigen der ursprünglichen Bevölkerung, die als Diener Shudras lebten. Allerdings haben sich die Kasten in dieser Form in der vedischen Zeit noch nicht voll ausgeprägt.

Das Ende der vedischen Zeit (6. und 5. Jh. v. Chr.) traten in Magadha zwei Religionsstifter auf. Mahavira begründete den Jainismus, und Siddhartha Gautama lehrte als Buddha 40 Jahre lang den Buddhismus.

Kurz nach dem Eindringen von Alexander dem Großen (326 v.Chr.) legte Chandragupta Maurya um 321 v. Chr. die Grundlagen für das erste indische Großreich, das Maurya-Reich. Unter König Ashoka (268–233 v.Chr.) reichte der Einfluss bis nach Südindien. Die zentrale Verwaltung mit ihrem Beamtenapparat umfasste jedoch nur das Kerngebiet des Reiches in der Gangesebene. Ashoka, der sich zum Buddhismus bekannte, begründete u.a. mit der Eroberung Kalingas das erste Großreich auf indischem Boden und zugleich den ersten, auf friedfertiger Toleranz beruhenden sozialen Wohlfahrtsstaat der Antike. Ashoka hinterließ zahlreiche Felsenedikte, weshalb diese geschichtliche Periode relativ gut dokumentiert ist. Das Reich zerfiel um 185 v.Chr. in zahlreiche Einzelstaaten (u.a. Shunga, Shatavahana, Shaka und das wiederaufgestiegene Kalinga).

Um 50 v. Chr.: Die iranischen Parther verdrängen die Shakas, werden ihrerseits aber von den Kushana (ursp. Yüe-tschi) geschlagen, die in Baktrien und Gandhara ein blühendes Reich errichten. Unter König Kanishka (1./2. Jahrhundert n. Chr.) erreicht es seine größte Macht. Förderung und Entfaltung des Buddhismus (Kunstschulen von Mathura und Gandhara) gehören zu den kulturellen Leistungen.

320–510 n. Chr.: In Nordindien herrschte die Dynastie der Gupta, während im Dekkan das Vakatakareich eine herausragende Position einnahm. Im 5. Jahrhundert kam es zur Errichtung der buddhistischen Universität von Nalanda, die mit über 10.000 Studenten und angeblich 9 Mio. Büchern die größte Lehrstätte der antiken Welt war. Die Guptas förderten Buddhismus und Hinduismus. Im 5./6. Jahrhundert erfolgte der Niedergang des Gupta-Reiches bedingt durch Reichsteilung und Hunneneinbrüche. Letztere verwüsteten Nordindien und beendeten die Zeit der blühenden Stadtkultur.

Amerika

- Hauptartikel: Geschichte Amerikas

Maya

- Hauptartikel: Maya

Am Ende der Archaischen Periode entstehen erste dauerhafte Siedlungen und Landwirtschaft im Mayagebiet. Erste den Maya zugerechnete archäologische Funde aus Cuello (Belize) werden auf etwa 2000 v. Chr. datiert. Von diesem Ursprungsort aus wird eine Aufspaltung und Bewegung nach Norden (Golf von Mexiko) angenommen. Ca. 1100 v. Chr. siedelten Jäger im Bereich von Copán (Honduras) und Lamanai, das mit einer permanenten Besiedlungszeit von etwa 3000 Jahren zu den am längsten genutzten Mayastädten gehört, wurde gegründet. Ca. 1000 v. Chr. wurde Cahal Pech besiedelt und blieb es bis ca. 700 n. Chr.

In der Mittleren Vorklassik (ca. 900–400 v. Chr.) kommt es zur durchgehenden Besiedlung im gesamten Mayagebiet und zur Entwicklung von Handel zwischen den Städten. Etwa im 7. Jh. v. Chr. finden sich die ersten Siedlungsspuren im Gebiet von Tikal in Guatemala. Am Golf von Mexiko lassen sich etwa 500 v. Chr. erstmals Siedlungsbauten und steinerne Tempel nachweisen. Zu den ersten großen Städten der Maya gehören El Mirador mit der höchsten bekannten Maya-Pyramide (72 m) und Nakbe im heutigen Guatemala, von denen letztere seine Glanzzeit zwischen 800 und 400 v. Chr. hatte.

Die klassische Maya-Zivilisation (ca. 300-900 n. Chr.) umfasste eine Reihe von Stadtstaaten, die jeweils einen eigenen Herrscher und ihm untergebene Verwalter hatte. In Tikal findet sich die erste datierte Maya-Stele von 292 n. Chr. Im Jahr 562 kommt es zu einem großen Krieg zwischen Calakmul und Tikal. Chichén Itzá wurde um das Jahr 650 gegründet. Mit der Ausbreitung über die ganze Yucatán-Halbinsel erreichte die Hochkultur der Maya ihre Blütezeit, während deren auch Uxmal und Cobá gegründet wurden. Weitere wichtige Städte waren Tikal, Calakmul, Bonampak und Quiriguá. Viele Städte waren durch Dammstraßen (Sakbe) miteinander verbunden. Die Städte hatten teilweise mehr als 10.000 Einwohner und waren damit größer als die größten Städte des damaligen Mitteleuropa.

Zu den Maya-Zentren der Klassik gehören unter anderen Bonampak, Calakmul, Caracol, Xunantunich, Lubaantun, Copán, Dos Pilas, Naranjo, Palenque, Piedras Negras, Tikal, Yaxchilán oder Yaxha.

Bereits im 9. Jahrhundert kam es dann zur Aufgabe einzelner Maya-Zentren im südlichen Tiefland und in der Folgezeit zu einem rapiden Bevölkerungsverlust in der gesamten Zentralregion Yukatans. Zahlreiche Städte wurden verlassen, die Bewässerungssysteme verfielen. Nach der Mitte des 10. Jahrhunderts wurden im gesamten Tiefland keine monumentalen Steinstelen mehr errichtet.[2]

Australien und Ozeanien

- Hauptartikel: Geschichte Australiens, Geschichte Ozeaniens

Wann die Besiedlung Australiens durch die Menschen begann, ist bis heute umstritten. Gewöhnlich wird sie zwischen 60.000 und 32.000 v. Chr. angesetzt.[3]

Da seit der späten Kreidezeit (ca. 70 Millionen Jahre) keine Landbrücke zu Asien bestand, muss die Besiedlung über die See erfolgt sein. Bis auf Neuguinea und einige benachbarte melanesische Inseln blieb Ozeanien zunächst unbesiedelt. Hier erfolgte ein Einwanderungsschub um 1500 v. Chr.. Eine Hochkultur mit Staatenbildung entwickelte sich in diesem Raum erst spät.

Europa

- Hauptartikel: Geschichte Europas

Etwa um 800 v. Chr. beginnen die Menschen in Mitteleuropa mit der Verhüttung von Eisen. Träger sind die den Illyrern und Kelten zugeschriebenen Kulturen von Hallstatt und La Tène.

Griechenland

- Hauptartikel: Antikes Griechenland

In der archaischen Zeit (ca. 700–500 v. Chr.) kam es zur großen Kolonisation des Mittelmeerraums. Gründe waren neben Überbevölkerung und Sicherung von Handelswegen auch innere Kämpfe in Griechenland. Im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. erlebte die Regierungsform der Tyrannis eine Blüte, so z. B. in Korinth, wo die Krypseliden um 660 v. Chr. an die Macht kamen. Um 550 v. Chr. gründete Sparta den Peloponnesischen Bund und zementierte damit seinen Herrschaftsanspruch. Um 500 v. Chr. führte der Ionische Aufstand zum Konflikt Griechenlands mit dem persischen Großkönig Dareios I.. Zunächst siegte Athen bei Marathon 490 v. Chr.

Zehn Jahre später kam es zu einem erneuten Feldzug unter Führung von Dareios Sohn Xerxes I.. Nach der Schlacht an den Thermopylen kam es bei Salamis zur Entscheidungsschlacht. Die Griechen vernichteten die zahlenmäßig überlegene persische Flotte (480 v. Chr.), ein Jahr später auch das persische Landheer in der Schlacht von Plataiai. Athen gründete 478/477 v. Chr. den Attischen Seebund. Auf den Grundlagen der Reformen Solons und des Kleisthenes von Athen sowie der Seeherrschaft Athens in der Ägäis entstand Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. die entwickelte Attische Demokratie mit Perikles als leitendem Staatsmann.

Es war außerdem eine Blütezeit von Kunst, Literatur und Philosophie. So entstanden der Parthenon-Tempel und die Athena Parthenos von Phidias, die großen Tragödien von Aischylos, Sophokles und Euripides sowie die klassische griechische Philosophie von Sokrates, Platon und Aristoteles.

Der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen um die Vorherrschaft in Griechenland endete nach wechselvollem Verlauf mit der Niederlage Athens 404 v. Chr. Sparta konnte aber seine Hegemonie in Griechenland nicht aufrechterhalten und unterlag 371 v. Chr. in der Schlacht von Leuktra vernichtend; es folgte die kurze Zeit der Hegemonie Thebens 371–362 v. Chr. Philipp II. von Makedonien machte sein Land zur führenden Militärmacht in Griechenland. Er wurde 336 ermordet.

Philipps Sohn, Alexander der Große, besiegte die persischen Armeen und stieß bis nach Indien vor. Es begann das Zeitalter des Hellenismus. Die griechische Kultur verbreitete sich bis nach Indien (siehe auch Diadochen). Das Ende des Hellenismus ergab sich 146 v. Chr. durch die Eingliederung Griechenlands in das Römische Reich.

Römisches Reich

- Hauptartikel: Römisches Reich

Rom begann mit einer gezielten Expansion in Mittelitalien (Eroberung von Veji 396 v. Chr.), musste dabei aber auch schwere Rückschläge verkraften. Hier gab es zunächst den Galliersturm von 387 v. Chr. und mehrere Niederlagen gegen italische Volksstämme. Es folgten die Samnitenkriege (1. 343–341 v. Chr.; 2. 326–304 v. Chr.; 3. 298–290 v. Chr.) und der Latinerkrieg (ca. 340–338 v. Chr.). Rom legte an strategisch wichtigen Orten Kolonien an und schloss Bündnisse mit mehreren italischen Stämmen, die jedoch nicht das römische Bürgerrecht erhielten. Konkurrenten waren die Etrusker nördlich von Rom, die Kelten in der Poebene und die griechischen Kolonien in Süditalien.

Nach und nach fiel die gesamte Halbinsel an Rom (außer Oberitalien, welches erst später annektiert wurde). Um 275 v. Chr. wurden die griechischen Stadtstaaten in Süditalien erobert, nachdem es gelungen war, den Pyrrhus von Epiros abzuwehren. Mit dieser Expansion kam Rom allerdings in Konflikt mit der bisher Rom freundlich gesinnten Handelsrepublik Karthago (im heutigen Tunesien), was zu den Punischen Kriegen führte.

Punische Kriege und Eroberung des östlichen Mittelmeerraums

Im Ersten Punischen Krieg (264–241 v. Chr.) eroberte Rom Sizilien, später auch Sardinien und Korsika). Daraufhin errichtete die karthagische Familie der Barkiden in Hispanien eine Art Kolonialreich.

Im Zweiten Punischen Krieg (218–201 v. Chr.) marschierte der karthagische Feldherr Hannibal nach der römischen Kriegserklärung überraschend über die Alpen und vernichtete mehrere römische Armeen. Die Cannae (216 v. Chr.) war die schwerste Niederlage der römischen Geschichte, doch trotz seiner Siege konnte Hannibal Rom nicht erobern. Der römische Feldherr Scipio setzte 204 v. Chr. nach Afrika über und besiegte Hannibal 202 v. Chr. bei Zama. Karthago verlor alle außerafrikanischen Besitzungen und seine Flotte.

Ab 200 v. Chr. mischte sich Rom in die Politik der hellenistischen Großreiche ein. Rom kämpfte 200–197 v. Chr. in Griechenland gegen Philipp V. und im Römisch-Syrischen Krieg (192–188 v. Chr.) gegen das hellenistische Seleukidenreich unter Antiochos III.. So wurde es auch zur Vormacht im östlichen Mittelmeerraum. 146 v. Chr. wurden Griechenland und nach dem Dritten Punischen Krieg (150–146 v. Chr.) Karthago römische Provinz. Schließlich war 63 v. Chr. nur noch Ägypten der Ptolemäer unabhängig, wurde aber zu einem römischen Protektorat. An der Grenze des Partherreiches fand die römische Expansion aber ihr Ende.

Revolutionszeit und Bürgerkrieg

Die Republik geriet seit der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. in eine innenpolitische Krise, die in die Epoche der Bürgerkriege mündete und mit dem Untergang der bisherigen Staatsform endete. Die Brüder Tiberius Sempronius Gracchus und Gaius Sempronius Gracchus hatten mit der Grachischen Reform die Benachteiligung der Bauern aufheben wollen, scheiterten aber dabei.

Statt dessen unternahm Marius eine Heeresreform, die den Feldherren mehr Macht gab. Dabei setzte sich Gaius Iulius Caesar, der im Gallischen Krieg ein ihm ergebenes Heer aufgebaut hatte, gegen Gnaeus Pompeius Magnus durch (Pharsalos). Im Februar 45 v. Chr. wurde er zum Diktator auf Lebenszeit erhoben, doch 44 v. Chr. durch eine Verschwörergruppe unter Brutus und Cassius ermordet.

In dem Bürgerkrieg, der nun ausbrach, setzte sich Augustus gegen die Verschwörer und danach gegen seinen Rivalen Marcus Antonius durch.

Prinzipat

Anders als Cäsar respektierte Augustus nach außen hin die Macht des senatorischen Adels und konnte so eine indirekte Art der Herrschaft begründeden, das Prinzipat. Schon bald aber hatte er so viel Macht, dass er seine Position an den von ihm ausgewählten Nachfolger Tiberius vererben konnte. Trotz großer Schwächen seiner Nachfolger (Cäsarenwahn, Nero) blieb diese Herrschaftsform erhalten und führte unter den Kaisern Trajan und Hadrian zu einer Glanzzeit des Reiches.

Beginnenden Krisenerscheinungen begegnete Caracalla, indem er das römische Bürgerrecht an alle freien Untertanen verlieh (Constitutio Antoniniana). Doch kam es unter seinen Nachfolgern zur Reichskrise, in der nur noch militärisch legitimierte Soldatenkaiser dem Ansturm der Germanen an Rhein und Donau (besonders der Alamannen und der Goten) und der neupersischen Sassaniden standhielten (Römisch-Persische Kriege). Dabei kam es zeitweise zur Abspaltung einzelner Provinzen (Gallisches Sonderreich), die aber unter Aurelian wieder rückgängig gemacht werden konnten.

Spätantike

- Hauptartikel: Römisches Reich in der Spätantike

Mit Diokletian vollzog sich 284 der Übergang in die Spätantike, die von einer – im Gegensatz zur vorherigen Zeit – stärkeren Zentralisierung und Bürokratisierung sowie dem späteren Sieg des Christentums geprägt war. Diokletian reformierte die Verwaltung und schuf die Tetrarchie, wo es zwei Senior-Kaiser (Augusti) mit jeweils einem Junior-Kaiser (Caesar) gab. Denn ein Kaiser allein konnte das Imperium wegen des Drucks auf die Grenzen nicht regieren, wenn er zu stark in Feldzügen engagiert war.

Die Idee der Teilung des Herrschaftsraumes war nicht völlig neu, doch wurde sie nun konsequenter umgesetzt. Allerdings wurde der Gedanke der Reichseinheit nicht aufgegeben. Rom blieb der ideelle Mittelpunkt des Reiches, auch wenn die Kaiser ihre Residenzen nun in die Nähe der Grenzen, so etwa nach Trier, verlegten.

Konstantin der Große verlegte die Hauptstadt dann nach Konstantinopel und bevorzugte das Christentum (konstantinische Wende. 361 kam es unter seinem Neffen Julian Apostata zu einer kurzen Wiederbelebung des Heidentums. Doch war sie nicht von Daer, weil Julian schon 363 bei einem Perserfeldzug ums Leben kam.

Unter Valentinian I. wurde das Reich aus Verwaltungsgründen vorläufig und nach dem Tod Kaiser Theodosius’ I. endgültig geteilt. Doch galten die Gesetze des einen Kaisers normalerweise auch im Machtbereich des jeweils anderen. In seine Zeit fällt auch die Einführung des Christentums als Staatsreligion.

Aufbruch und Kontinuität

Asien

- Hauptartikel: Geschichte Asiens

Naher Osten - Aufstieg des Islam und Niedergang des Byzantinischen Reiches

Der spätere Prophet Mohammed wurde um 570 in Mekka geboren. Im Alter von vierzig Jahren hatte er Visionen, die er als Wort Gottes (Allahs) verkündete; diese bildeten später den Koran. Im September 622 zog er mit seinen Anhängern von Mekka nach Yathrib (Medina) (Hedschra: Beginn der islamischen Zeitrechnung). In Medina formte sich der Islam gesellschaftlich aus. Er nahm immer stärker Bezug auf konkrete Regelungen des Lebens und der Organisation der islamischen Gemeinschaft. Noch zu Mohammeds Lebzeiten weitete sich der Einfluss des Islams auf die ganze arabische Halbinsel aus. Als Mohammed am 8. Juni 632 in Medina starb, hinterließ er keinen männlichen Erben. Seine Nachfolger, die „Rechtgeleitete Kalifen“, Abdallah Abu Bakr, Umar ibn al-Chattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib (632 - 661) weiteten das Reich aus

Die Umayyaden stießen dann sogar bis Spanien vor (Al-Andalus). Die unter den Abbasiden (749–1258) entwickelte Hochkultur in den arabisch beherrschten Gebieten wird als Blütezeit des Islam bezeichnet.

Ein Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung wurde unter anderem Bagdad, das um 800 mehr als 100.000 Einwohner hatte. Der oft angestellte Vergleich mit Orten in Nordwesteuropa, zum Beispiel der Pfalz Karls des Großen in Aachen, die zu dieser Zeit nur wenige hundert Seelen umfasste, ist beeindruckend, aber nicht wirklich zulässig, denn die eigentlichen kulturellen Zentren und Kontrahenten Bagdads in der damals bekannten Welt waren Xi'an im Osten und Konstantinopel im Nordwesten. Gegen die Hauptstadt der Tang-Dynastie mit 1–2 Millionen und die des Byzantinischen Reiches mit 500.000 bis einer Million Einwohnern nahm sich Bagdad vergleichsweise bescheiden aus. Ebenfalls zu einem Zentrum des Wissens und der Literatur entwickelte sich die ostpersische Provinz Chorasan. Sie bildete später den Kern der iranischen Renaissance.

Auch das von den Mauren beherrschte Al-Andalus, insbesondere das Emirat von Córdoba/Kalifat von Córdoba und das spätere Sultanat Granada, im Süden der Iberischen Halbinsel erreichten im Mittelalter eine Blüte an Kultur und Wissenschaft.

China

- Hauptartikel: Geschichte Chinas

Nach der Jin-Dynastie ging die politische Einheit wieder verloren, doch der Buddhismus erlebte eine Blütezeit. Unter den Sui wurde der Kaiserkanal angefangen. Die darauf foldende Tang-Dynastie bedeutete nach den Han einen zweiten Höhepunkt der chinesischen Geschichte.[4] Unter ihnen wurde Chang'an zur größten Stadt der Welt. Außerdem gab es in vielen Bereichen einen kulturellen Höhepunkt: Dichtkunst (Li Bai, Du Fu), Malerei, Musik (Pipa), keramische Produktion erreichten ein hohes Niveau, auf technischem Gebiet entwickelte sich der Buchdruck, und die Herstellung von Schießpulver gelang. Außerdem sind folgende Entdeckungen und Erfindungen zu nennen: die Entdeckung von Diabetes mellitus um 640, die Erfindung des Hartporzellans 700, der Streichhölzer 577 und nicht zuletzt auch die Zeitung.

Indien

- Hauptartikel: Geschichte Indiens

Zwischen 606 und 647 regierte Harshavardhana in Nordindien. Er gilt als einer der letzten großen Förderer des Buddhismus, seine Zeit markiert den Übergang zum indischen Mittelalter. Sein Versuch zur Unterwerfung Zentralindiens scheiterte aber: hier wechselten sich die Chalukya- und Pallava-Könige ab.

Vom 8. bis 10. Jahrhundert teilten sich die Rashtrakuta in Zentralindien (ca. 752-973), die Pala in Bengalen (ca. 750-1161) und die Pratihara (ca. 730-1036) im Nordosten Indiens die Macht. Die Pratihara-Könige sind die Vorgänger der Rajputen-Fürsten, und übernahmen wie diese auch die Verteidigung gegen die muslemischen Eindringlinge, z.B. Mahmud von Ghazna.

Die Macht der Könige basierte auf den Vasallen, die Zentralverwaltungen waren schwach. Nicht nur Vasallenkönige, sondern auch Provinzgouverneure hatten ein eigenes Heer. Da ihr Amt oft weitervererbt wurde, entstanden aus ihnen neue Dynastien.

Im 10. und 11. Jahrhundert nahmen Landschenkungen an Brahmanen zu, da die Könige damit eine Schwächung der Provinzgouverneure und einen starken Rückhalt für sich selbst anstrebten. Der Buddhismus wurde zurückgedrängt. Teile seiner Lehren und Ausdrucksformen wurden in den Hinduismus integriert.

Vom 9. bis zum 13. Jahrhundert beherrschte das Chola-Reich große Teile Südindiens. Seine wichtigsten Rivalen waren die Chalukya (ca. 550-750 und 973-1190) und Pallava (250/575-897). Im Norden begann zur Blütezeit der Chola im 11. Jahrhundert die Invasion der Moslems unter Mahmud von Ghazna, welche die Rajputen-Könige besiegten und bis Kannauj vordrangen.

Japan

- Hauptartikel: Geschichte Japans

Das Zeitalter des Feudalismus dauerte in Japan von 1185 bis etwa 1600.

In der Kamakura-Zeit von 1185 bis 1333 spielte der Konflikt zwischen den Familien Taira und Minamoto eine zentrale Rolle. Er ist als Gempei-Krieg in Japans Literatur eingegangen. Minamoto no Yoritomo errichtete in Kamakura das erste Shogunat. Seine Regierung (Bakufu) war ganz militärisch ausgerichtet. Unter den Hōjō unternahmen die Mongolen 1274 und 1279 zwei refolglose Invasionen. Doch die Abwehr kostete einen hohen Aufwand, ohne dass Land zur Belohnung der Krieger erobert worden wäre. In der folgenden Muromachi-Zeit (1333–1568) kam es unter Ashikaga Yoshimitsu zu einer kurzen Hochphase, doch bald darauf zerfiel das Shōgunat im Ōnin-Krieg (1467–1477).

Mongolisches Reich

- Hauptartikel: Mongolisches Reich

Das Reich der Mongolen entstand bereits um 1130 unter Kabul Khan geeint, nach einem Zusammenbruch stieg es erst unter der Führung Dschingis Khans (1155/1162–1227) zum größten Landreich der Geschichte (29.000.500 km² und über 100 Millionen Untertanen) auf.

Auf dem Höhepunkt ghörten die größten Teile des Kaiserreiches China, Koreas, Khorassans (heute zu Afghanistan und Iran), Georgiens, Armeniens, Russlands, Ungarns, Persiens und die dazwischen liegenden Länder dazu. Dabei hatte Dschingis Khan ursprünglich nicht die Absicht, ein Weltreich zu errichten.[5]

Europäisches Mittelalter

- Hauptartikel: Mittelalter

In der Zeit von 500 bis 1500 wurde die politische und kulturelle Dominanz des griechisch-römisch geprägten Mittelmeerraums abgelöst durch eine neue, fast ganz Europa umfassende Welt christlicher Feudalstaaten romanischer, germanischer, Slawen|slawischer und keltischer Völkerschaften. Grundzüge des europäischen Mittelalters waren eine nach Ständen geordnete Gesellschaft, eine gläubig christliche Geisteshaltung in Literatur, Kunst und Wissenschaft und Latein als gemeinsame Kultur- und Bildungssprache. Daneben waren die Idee der Einheit der christlichen Kirche (die aber faktisch nach dem großen Schisma mit der Ostkirche nicht mehr bestand) sowie ein recht einheitliches Weltbild kennzeichnend für diese Epoche. Die vorherrschende Gesellschafts- und Wirtschaftsform des Mittelalters war der Feudalismus. Vieles vom alten Wissen der antiken Hochkulturen ging in der Folgezeit im Westen verloren, der Handel verkümmerte teilweise und die Menschen kehrten zu ländlichen Gemeinschaften zurück.

Die erste entgegengesetzte Entwicklung war eng mit der Krönung Karls des Großen durch Papst Leo III. zum (römischen!) Kaiser im Jahre 800 verbunden. Die neue Reichshauptstadt Aachen wurde zu einem Zentrum der Kunst und der Wissenschaften und gab damit den Anstoß zur karolingischen Renaissance, der Neubelebung der Kultur unter Rückbesinnung auf die Antike. Karl eroberte große Teile von Italien und anderen umliegenden Ländern und vergrößerte damit sein Reich. Er bekam dabei Hilfe durch den Papst, der nicht länger auf den Schutz des Byzantinischen Reiches vertrauen konnte. Auf diese Art wurde der Papst zunächst ein Lehnsmann des Kaisers, der Rom vor der Gefahr von Langobarden und Sarazenen schützte, später aber wurden die Güter des Papstes ein unabhängiger Staat in Mittelitalien. Die Aufteilungen des Reiches unter seinen Nachkommen führte nach langwierigen Erbfolgekonflikten 962 zur Gründung des Heiligen Römischen Reiches durch Otto I., und zur Gründung des Westfränkischen Reiches.

Zur gleichen Zeit übernahmen Normannen einige ihnen fremde Gebiete Europas und drangen in die alten Herrscherdynastien ein.

Ein weiteres Anzeichen der Wiedergeburt einer westeuropäischen Zivilisation nach der karolingischen Renaissance kann im 11. Jahrhundert beobachtet werden, als die ersten Universitäten in Italien gegründet wurden und der Handel bedeutender wurde, wodurch wirtschaftliches und kulturelles Wachstum der unabhängigen Stadtstaaten wie Venedig und Florenz begannen. Gleichzeitig formten sich neben dem Heiligen Römischen Reich, Frankreich und dem Kirchenstaat Königreiche wie England, Spanien (siehe Reconquista), Königreich Ungarn, Königreich Polen und die Kiewer Rus. Im Gegensatz dazu blieben Deutschland und Italien noch in eine Vielzahl kleiner Feudalstaaten und unabhängiger Städte zersplittert, die dem Kaiser nur formell unterstanden.

Eine der größten Katastrophen, die Europa heimgesucht haben, war die Pest. Es gab eine Reihe von Epidemien, aber die schwerste von allen war die erste Epidemie von 1346 bis 1352, die vermutlich ein Drittel der Bevölkerung Europas dahinraffte.

Das Ende des Mittelalters wird normalerweise mit dem Fall von Konstantinopel 1453 und der endgültigen Eroberung des Byzantinischen Reichs durch die Osmanen verbunden. Die Osmanen machten Konstantinopel zur neuen Hauptstadt des Osmanischen Reichs, das bis 1919 Bestand hatte und in seiner größten Ausdehnung den Nahen Osten, Nordafrika, die Krim, den Kaukasus und den Balkan umfasste.

Renaissance

- Hauptartikel: Renaissance

Ab dem 14. Jahrhundert, verstärkt aber nach dem Fall Konstantinopels, als viele griechische Wissenschaftler nach Italien kamen, begann man sich wieder für die Überlieferung aus der Antike zu interessieren. Wissenschaftler wie Gianfrancesco Poggio Bracciolini oder Niccolo Niccoli durchsuchten die Bibliotheken nach Werken klassischer Autoren wie Platon, Cicero und Vitruv.[6] Außerdem fanden während der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel die christlichen Eroberern viele Werke griechischer und arabischer Autoren, die antikel Vorstellungen überliefert hatten.[7] Die Werke von Künstlern wie Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael waren weltzugewandter als die religiöse Kunst des Mittelalters und führten perspektivische Malerei und Porträtkunst auf einen neuen Höhepunkt. Die Naturwissenschaften erlebten einen Aufschwung (Galileo Galilei, Francis Bacon). Johannes Gutenberg erfand den Druck mit beweglichen Lettern und in der Literatur wurden von Dante Alighieri und William Shakespeare unübertreffbare Werke der Weltliteratur geschaffen.

Amerika

- Hauptartikel: Geschichte Amerikas

Maya

- Hauptartikel: Maya

Während der Postklassik bildete eine Zeit lang die Liga von Mayapán ein Machtzentrum auf der Halbinsel Yucatán, doch verlagerte sich der Machtschwerpunkt allmählich in Richtung Zentralmexiko. Dort herrschten vom 11. bis zum 13. Jahrhundert die Tolteken; danach zerfiel ihr Reich unter dem Ansturm einiger Stämme aus dem Norden Mexikos. Ab dem frühen 14. Jahrhundert bis zur Eroberung durch die Spanier entwickelte sich dann das Reich der Azteken. Kulturelle Mittelpunkte waren in dieser Zeit Cobá, Chichén Itzá, Ek Balam, Mayapán, Tulúm und Uxmal.

Azteken

- Hauptartikel: Azteken

Die Azteken kamen wohl zwischen 1320 und 1350 nach im Gebiet von Tenochtitlán, das heutige Mexiko.[8] Nach anfänglicher Abhängigkeit von den Tepaneken gelang es dem aztekischen Dreibund sich im Tal von Mexiko und darüber hinaus durchzusetzen.[9]

Moctezuma I. führte[10] so genannte Blumenkriege zur Beschaffung von Sklaven ein, die als Menschenopfer zur Besänftigung der Götter dienen sollten.[11] Unter Auítzotl dehnte sich das Herrschaftsgebiet der Azteken auf seinen größten Stand aus. Dass es Hernán Cortés 1519 rasch gelang, Mexiko zu erobern, erklärt sich aus der außenpolitischen Isolation der Azteken und der passiven Haltung Moctezumas II.. Doch dass er sich trotz eines erfolgreichen Aufstandes der Azteken von 1520 endgültig durchsetzen konnte, erklärt sich wohl nur durch eine Pockenepidemie in der Hauptstadt Tenochtitlán.

1535 wurde das Vizekönigreich Neuspanien errichtet und die einheimische Bevölkerung weitgehend christianisiert.[12] Doch die alte Sprache Nahuatl hat sich bis heute bei den Nahua erhalten (vgl. die Wikipedia in Nāhuatl).

Inka

- Hauptartikel: Inka

Historisch[13] lassen sich fünf Herrscher der Inka fassen. Pachacútecs (1438-1471) herrschte in seiner Hauptstandt Cuzco vom Titicacasee bis nach Junín, Arequipa und zur Küste. Túpac Yupanqui erreichte die größte Ausdehnung des Reiches (bis Quito im heutigen Ecuador und Santiago im heutigen Chile). Nach seinem Tod kam es zum Bürgerkrieg, bei dem sich Huayna Cápac durchsetzte.[14] Er verlegte seinen Hauptsitz nach Tomibamba, (Cuenca (Ecuador))[15] [16][17], wo er insgesamt über 200 Söhne und Töchter zeugte, und errichtete Höhenfestungen mit steinernen Schutzwällen.[18] In seinen letzten Jahren erreichte ihn noch die Meldung von bärtigen, weißen Männern an Bord von Schiffen.[16]

Nach seinem Tod kam es zwischen seinen Söhnen Atahualpa (in der nördlichen Region[19] mit der Hauptstadt Cajamarca) und Huáscar (im Süden mit der Hauptstadt Cuzco) zum Bürgerkrieg. Huáscar wurde geschlagen und die Leichen seiner engsten Verwandten an Pfählen auf den Straßen zur Schau gestellt.[20]

Afrika

- Hauptartikel: Geschichte Afrikas

Aus Berichten von Herodot geht hervor, dass schon in der Antike Verbindungen zwischen Nord- und Schwarafrika gab. Diese wurden seit dem 5. Jahrhundert nach Chr. wegen des Reiches von Ghana ausgebaut.[21] Über die Bornustraße zwischen dem Tschadsee und Tripolis wurden Pferde, Stoffe und Waffen in den Süden geliefert. Dort waren Sklaven das Hauptexportprodukt. Vo diesem Handel profitierte das Reich von Kanem-Bornu. Ab 1450 stieg im Songhaireich Timbuktu am Niger zum bedeutendsten Handelszentrum in der Sahelzone auf.

Globalisierung

Vom Kolonialismus zum Imperialismus

Der Aufstieg Europas

- Hauptartikel: Geschichte Europas

Im 15. Jahrhundert waren in Europa mächtige Nationalstaaten, wie Frankreich, England und Polen-Litauen, entstanden. Die Kirche dagegen hatte durch Korruption, innere Meinungsverschiedenheiten und die säkularisierenden Einflüsse der Renaissance viel von ihrer Macht verloren.

Kolonialismus

- Hauptartikel: Kolonialismus

Die neuen Staaten trieben die Erforschung und Eroberung großer Teile der Welt voran, besonders im neu entdeckten Amerika. Im frühen 16. Jahrhundert waren Spanien und Portugal, die bei der Erforschung führend waren, die ersten Staaten, die Kolonien in Südamerika sowie Handelsposten an den Küsten Afrikas und Asiens gründeten, aber Frankreich, England und die Niederlande taten es ihnen bald nach.

Spanien hatte die Kontrolle über große Teile Südamerikas und die Philippinen, Großbritannien hatte ganz Australien, Neuseeland, Indien und große Teile von Afrika und Nordamerika, Frankreich hatte Kanada und Teile von Indien (beide verlor es 1763 an Großbritannien), Teile Südostasiens (Französisch-Indochina) und große Teile Afrikas unter Kontrolle. Die Niederlande bekamen Indonesien und einige Inseln in der Karibik, Portugal gehörten Brasilien und mehrere Gebiete in Afrika und Asien. Später erwarben auch andere Mächte wie Russland, Deutschland, Belgien, Italien, außerhalb Europas die USA und Japan einige Kolonien.

Natürlich gab es bei der Kolonialisierung auch Rückschläge, insbesondere durch die Unabhängigkeitserklärungen der USA und der südamerikanischen Staaten.

Reformation und Gegenreformation

- Hauptartikel: Reformation, Gegenreformation

Mit Martin Luthers Verbreitung der Thesen zum Ablass 1517 gewannen reformatorische Tendenzen allgemein europäischen Einfluss. Dieser Bruch zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus führte überall in Europa zu religiös-politischen Auseinandersetzungen, die in Frankreich in den Hugenottenkriegen, in England mit Begründung der anglikanischen Kirche durch Heinrich VIII. eine weitgehende konfessionelle Einheit des Staates zum Ergebnis hatten, in Deutschland aber über den Dreißigjährigen Krieg die zentrale Autorität entscheidend schwächten und mit der Souveränität der Landesherren endeten.

In den sich herausbildenden Nationalstaaten und den Territorien des Heiligen Römischen Reiches bildete sich der Absolutismus heraus, der in Frankreich unter der Herrschaft Ludwigs XIV. seine deutlichste Ausprägung erfuhr.

Industrielle Revolution

- Hauptartikel: Industrielle Revolution

Allgemein ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine starke Zunahme von Erfindungen festzustellen; diese waren insbesondere bei der neuartigen Nutzung nicht-menschlicher Energie und im Textilgewerbe auszumachen. Die Zahl der gültigen Patente wuchs in England von 102 im Jahr 1750 auf 6155 im Jahr 1850.

Die Textilindustrie ist die Schlüsselindustrie der Industriellen Revolution[22] in England. Der britische Historiker Eric Hobsbawm bringt es auf den Punkt: "Wer Industrielle Revolution sagt, meint Baumwolle."[23] Technische Erfindungen wie die Spinning Jenny und der mechanische Webstuhl erlaubten ihre maschinelle Verarbeitung und schufen die Grundlage für das entstehende Fabriksystem, eine auf innerbetrieblicher Arbeitsteilung und Maschinennutzung beruhende neue Produktionsform (Industriekapitalismus). Die Textilindustrie gab Anstoß zur Entstehung und Entwicklung weiterer Industriezweige.

Mit nachhaltigen Folgen verbesserte James Watt 1769 die von Thomas Newcomen erfundene Dampfmaschine, deren Effektivität die neuen industriellen Unternehmer zu nutzen verstanden. Ihre Einführung und Verbreitung führte zu einer noch stärkeren Intensivierung der Industrieproduktion. So wurde z.B. die Textilindustrie von den vorher heimischen Kleinproduktionsstätten in große Fabriken umgelagert, wo dampfgetriebene Spinnmaschinen und Webstühle schnell und produktiv die auf dem europäischen Kontinent begehrten Stoffe herstellten.

Als Folge mechanisierter Produktion stieg die Nachfrage nach Brennstoffen, wodurch Kohleabbau lukrativ und durch weitere Erfindungen immer produktiver wurde. Weiterhin wichtige technische Grundlage war die Erfindung des Kokshochofens zur Eisenverhüttung durch Abraham Darby. Mit Rädern versehen und auf Schienen gestellt, wurde die Dampfmaschine als Eisenbahn (Robert Stephensons' "Rocket") erfunden, die eine enorme Produktivitätssteigerung im Transportwesen ermöglichte. Durch fortschreitende Spezialisierung[24] trieb die Industrialisierung im Kontext der kapitalistischen Kommerzialisierung in einem bis heute anhaltenden Prozess immer neue Gewerbe hervor.

Vom Nationalismus zum Imperialismus

- Hauptartikel: Nationalismus, Imperialismus

Die Industrielle Revolution brachte im Lauf des 19. Jahrhunderts tief greifende wirtschaftliche und soziale Veränderungen mit sich. Diese führten in Europa nach amerikanischem Vorbild in Frankreich zur ersten bürgerlichen Revolution, der Französischen Revolution. Die Ideen der Menschenrechte wurden auch im übrigen Europa aufgegriffen. In den Revolutionskriegen, insbesondere durch Napoleon und im Zusammenhang mit Widerstand und Befreiungskriegen gegen die napoleonische Herrschaft, wurden dann weitere Errungenschaften der französischen Revolution im kontinentalen Europa verbreitet. Als die Monarchen in der Restaurationszeit diese Entwicklungen zurückzudrängen versuchten, kam es ab 1830 von Frankreich ausgehend zu einer Reihe von Revolutionen (Julirevolution 1830, Februarrevolution 1848, Märzrevolution 1848/1849). Auch wenn die Revolutionäre oft besiegt wurden, waren 1871 die meisten Staaten nicht mehr absolutistisch, sondern hatten eine Verfassung erhalten. Deutschland wurde 1871 nach den drei deutschen Einigungskriegen (1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870/1871 gegen Frankreich) in Versailles zum deutschen Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm I. ausgerufen. Dessen Politik wurde bis 1890 wesentlich von Reichskanzler Otto von Bismarck bestimmt.

Ähnlich wie in Deutschland wurde nach dem Scheitern der demokratisch und liberal gesinnten Revolutionen und Unabhängigkeitsbewegungen in den italienischen Fürstentümern der italienische Nationalstaat von oben als Königreich Italien unter sardinischer Führung nach mehreren Kriegen vor allem gegen Österreich durchgesetzt (siehe auch Risorgimento). 1861 wurde der sardinische König Viktor Emanuel II. zum italienischen König proklamiert. Sein Ministerpräsident Camillo Benso Graf von Cavour spielte für Sardinien und Italien eine ähnliche Rolle wie Bismarck für Preußen und das Deutsche Reich. In Frankreich kam es nach dem Sturz von Kaiser Napoléon III. in Folge der französischen Niederlage im Krieg gegen Preußen und den Norddeutschen Bund zur Ausrufung der 3. französischen Republik.

Während in den Revolutionen ab 1830 Handwerker und Arbeiter zwar mitgekämpft, aber die Ziele nur unwesentlich mitbestimmt hatten, kam es 1871 im besetzten Frankreich zur ersten Erhebung, in der die Arbeiterschicht sozialistische, marxistische (von Karl Marx im Kommunistischen Manifest 1848 formulierte Vorstellungen) und anarchistischen Ideen kurzfristig verwirklicht werden konnten, zur Pariser Kommune.

Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts wurden durch eine zunehmende wirtschaftliche und machtpolitische Konkurrenz der Großmächte Zentraleuropas, insbesondere des Deutschen Reiches, Frankreichs und Englands bestimmt. Diese Konkurrenz führte unter anderem zu einer verstärkten Militarisierung der jeweiligen Gesellschaften, einem Rüstungswettlauf, dem Kampf um Kolonien vor allem in Afrika und Asien (Imperialismus) und zu einer Überhöhung des Nationalismus. Diese Entwicklungen führten langfristig, insbesondere nach der Auflösung des Bismarckschen Bündnissystems, das bis 1890 für eine gewisse zwischenstaatliche Stabilität gesorgt hatte, unter Kaiser Wilhelm II. zum Ersten Weltkrieg.

Asien

- Hauptartikel: Geschichte Asiens

Die Verbreitung von Schießpulver und damit Musketieren und Kanonen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts führte zur Entstehung der drei großen islamischen Reiche der Osmanen, Safawiden und Großmoguln. In dieser Zeit setzten sich in China die Ming durch. Alle diese Reiche litten unter der Kleinen Eiszeit im 17. Jahrhundert und sahen sich mit eindringenden Europäern konfrontiert.

Naher Osten

Mit dem Regierungsantritt Mehmets II. 1451 wandelte sich das seit dem 14. Jahrhundert in Anatolien und auf dem Balkan expandierende Osmanische Emirat zum Osmanischen Reich. 1453 wurde Konstantinopel erobert und dararauf zur Hauptstadt des neuen Imperiums. Dieses drang bis Mitte des 16. Jahrhunderts nach Persien, Ägypten und bis nach Wien vor (Belagerung von 1529). Die Stärke des Reiches beruhte auf den an Soldaten ausgegebenen Pfründen (Timar-System) und den nur dem Sultan unterstellten Elitetruppen der Janitscharen. Als die Expansion endete, kam es zu einer Landknappheit, die das Timarsystem schwächte. So stürzten die teuren Kriege das Reich in eine innere Krise. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts führten fähige Großwesire Reformen durch, die den Osmanen eine zweite Phase versuchter Expansion gegen Habsburger, Perser und Russen ermöglichten. Doch im 18. Jahrhundert wurde das Reich endgültig außenpolitisch defensiv (Tulpenzeit).

1501 gründete Shah Ismail I. im persischen Reich die Safawiden-Dynastie. Sie erlebte um 1600 eine Blütezeit. Ein stehendes Heer mit Feldartillerie ermöglichte Rückeroberungen von Gebieten der Osmanen. Die Safawiden waren schiitisch, aber trotzdem religiös tolerant. Mit dem durch die Europäer verursachten Rückgang des interkontinentalen Handelsvolumens über Land allerdings sank die Macht der Safawiden. 1722 kam es zu einem Aufstand afghanischer Stämme, die von Nadir Shah (1736-1747) zurückgedrängt wurden. Doch nach dessen Ermordung entstand ein unabhängiges Afghanistan. In Persien folgt nach lang andauernden Nachfolgekämpfen 1796 die Dynastie der Kadscharen.

China

- Hauptartikel: Geschichte Chinas

Der Ming-Dynastie gelang es die Mongolen zu vertreiben und eine neue straffe Herrschaft über ganz China zu errichten. Zunächst wurde eine expansiven Politik betrieben, die durch Expeditionen nach Zentralasien, Vietnam und See-Expeditionen unter Admiral Zheng He gekennzeichnet war. Doch nachdem 1449 der Ming-Kaiser nach einer Schlacht gegen die Oiraten gefangengenommen worden war, verhielten sich die Ming nur noch defensiv. Die Große Mauer wurde ausgebaut. Nach einem wirtschaftlichen Niedergang zu Beginn des 17. Jahrhunderts gelang es dann den aus den Jurchen hervorgegangenen Mandschu 1644 Beijing zu erobern. Deren Qing-Dynastie versuchte eine Sinisierung zu vermeiden. Zwar behielt sie chinesische Verwaltungssystem bei, doch es wurde durchweg mit Manchu besetzt. Im 18. Jahrhundert gelang es ihnen, ihre Herrschaft auch in den entlegenen Provinzen und bis nach Tibet durchzusetzen. Der Kontakt mit den Europäern erwies sich zunächst als fruchtbar, da mit den von ihnen übernommenen Kulturen von Mais, Süßkartoffel und Erdnüssen die landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgeweitet werden konnten, so dass die Bevölkerung wieder zunahm.

Japan

- Hauptartikel: Geschichte Japans

Trotz einer Phase innerer Zertrittenheit (Sengoku) gelang es Japan 1592 im Imjin-Krieg das Korea der Joseon-Dynastie zu erobern. Mit Unterstützung durch die chinesischen Ming konnten sich die Koreaner aber schon nach sieben Jahren wieder befreien.

Durch Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu wurde Schritt für Schritt die Einheit Japans (1600) wieder hergestellt. Unter den Tokugawa zwischen 1603 und 1868 folgte eine Periode des Friedens, die aber auch durch Abschließung von der Außenwelt charakterisiert war.

Südostasien

Unter den Thaistaaten gewann im 16. Jahrhundert das Königreich Ayutthaya die Vormachtstellung. Daraus ging das Reich von Siam hervor. Es stand in Konkurrenz mit Birma und dem Vietnam zur Zeit der Le-Dynastie, in der die Familien der Nguyen und Trinh) die Herrscher stellten.

Indien - Reich der Großmoguln

- Hauptartikel: Mogulreich

Der erste Großmogul Babur (reg. 1526 bis 1530), ein aus Zentralasien stammender Fürst der Timuriden-Dynastie,[25] eroberte ausgehend vom Gebiet der heutigen Staaten Usbekistan und Afghanistan das Sultanat von Delhi. Als bedeutendster Mogulherrscher gilt Akbar (reg. 1556 bis 1605), der das Reich militärisch, politisch und wirtschaftlich festigte. Unter Aurangzeb (reg. 1658 bis 1707) erfuhr das Mogulreich seine größte Ausdehnung, wurde aber finanziell und militärisch überspannt, so dass es im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer untergeordneten Macht im politischen Gefüge Indiens herabsank. 1858 wurde der letzte Großmogul von den Briten abgesetzt, sein Territorium ging in Britisch-Indien auf. Der Nachwelt erhalten geblieben sind reiche Zeugnisse einer von persischen und indischen Künstlern geprägten Architektur, Malerei und Dichtung.

Amerika

- Hauptartikel: Geschichte Nordamerikas Geschichte Südamerikas

Nordamerika

Die Kolonisierung Nordamerikas begann bereits Mitte des 16. Jahrhundert durch Spanier und Briten, doch erst am Anfang des 17. Jahrhunderts kam es zu dauerhaften englischen Siedlungen an der Ostküste Amerikas. Dabei kam zum Zusammenprall dreier Kulturen: indianische Ureinwohner, weiße Siedler und Sklaven aus Afrika. Unter Dezimierung der Indianer um 90% in den ersten 100 Jahren nach der Besiedlung und Preisgabe moralischer wie christlicher Werte kam es zum "Sieg" der weißen Kultur und zur Gründung von 13 britischen Kolonien an der amerikanischen Ostküste. Diese Kolonien waren untereinander unabhängig, jedoch dem Mutterland, England, untergeordnet. Sie erhielten ihren Verfassungsstatus durch einen sog. Charter. Dieser sprach sie entweder einer Siedlungsgesellschaft (corporate charter), einem Privateigentümer (proprietary charter) oder der Krone selbst zu (Kronkolonie). Dieser Status änderte sich in vielen Fällen während der Kolonialzeit. Diese Kolonien erkämpften sich im amerikanische Unabhängigkeitskrieg ihre Loslösung von der britischen Krone. Die neugegründeten Vereinigten Staaten von Amerika entwickelten sich bald zur Vormacht auf dem Kontinent.

Südamerika

Bereits 1494 wurde Südamerika im Vertrag von Tordesillas von Papst Alexander VI. zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt. Der östliche Teil, große Teile des heutigen Brasilien, wurde Portugal zugesprochen. Panama und der Rest des Kontinents fiel an Spanien. Die spanische Eroberung erfolgte von Mittelamerika und aus der Karibik, auf der Suche nach dem sagenhaften Goldland El Dorado. Die Geschichte und Besiedelung des portugiesischen Teiles befindet sich in der Geschichte Brasiliens.

Die ersten Siedlungen der spanischen Einwanderer entstanden bereits um 1520 im heutigen Venezuela, Kolumbien und Argentinien. Angetrieben durch die reichen Goldquellen in Mexiko, erkundete Francisco Pizarro von Panama aus die Pazifikküste Südamerikas für die spanische Krone, auf der Suche nach Reichtümern. Dabei gelangte er im Jahr 1526 ins heutige Ecuador und Peru. In den beiden Jahren 1532/1533 verstand er es die Wirren des Bruderkrieges zwischen den Inka Huáscar und Atahualpa auszunutzen und unterwarf das riesige Inkareich. Zu Hilfe kamen ihm dabei die von den Einwanderern mitgebrachten Krankheiten, die auf die ursprüngliche Bevölkerung verheerende Folgen hatten.

Besonders in der Karibik wurde die Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit fast völlig ausgelöscht. Auch bei anderen Eroberungen, v. a. Perus, kam es zu exzessiven Massakern. Um die Frage der Behandlung der Indianer entspann sich ein umfassender ideologischer Konflikt mit den Exponenten Bartolomé de Las Casas als "Generalverteidiger der Indios" und Juán Ginés de Sepúlveda, der die Indios als eine Art Untermenschen betrachtete. Dieser Streit führte zum Erlass der "Neuen Gesetzen" von 1542, die zwar die Indios teilweise schützten, vielfach jedoch unwirksam waren und teilweise zurückgenommen wurden. Auch spätere Ansätze der spanischen Krone, eine Gesetzgebung zum Schutz der Indianer zu entwickeln, scheiterten an mangelndem Umsetzungswillen und der Realität der kolonialen Gesellschaft angesichts der Profitabilität der Ausbeutung. Traurige Berühmtheit erlangten dabei die Silberminen von Potosí, in denen im Lauf der Kolonialzeit unzählige Indios unter unerträglichen Bedingungen arbeiteten und weit über eine Million daran zugrunde ging. Auch die Zwangsarbeit im Rahmen der Encomienda führte zu desolaten Verhältnissen für die indigene Bevölkerung, dazu kam die soziale Zerrüttung durch die Vernichtung der indigenen Kultur im Namen der Religion und Zivilisation. Außerdem nahmen die Indios den niedrigsten und schwächsten Rang in der kolonialen Kastengesellschaft ein. Besonders radikal war die Verfolgung der Indios in jenen Gebieten, die im 19. Jahrhundert von den Europäern abgerungen wurden, in den berühmten Indian Wars aber auch bei der Eroberung Patagoniens. Hier kam es zur gezielten Auslöschung ganzer Stämme, sodass man hier von einem bewussten Genozid sprechen muss.

Afrika

- Hauptartikel: Geschichte Afrikas

Unter der Führung Heinrichs des Seefahrers wurde eine Reihe von Entdeckungsreisen unternommen, die andere Seefahrer zu weiteren Expeditionen anregte. 1432 erreichten portugiesische Schiffe das Kap Bojador und 1445 Kap Verde, 1482 erreichte Diogo Cão die Mündung des Kongo, sechs Jahre später gelangte Bartolomeu Diaz zum Kap der Guten Hoffnung, und 1498 erreichte Vasco da Gama auf dem Seeweg den indischen Subkontinent, wobei er die afrikanische Ostküste entdeckte. Mit diesen Entdeckungen war der Grundstein für eine erste Kolonisierung Afrikas durch die Portugiesen gelegt.

Die Guineaküste, die den Portugiesen ab 1480 vollständig bekannt war, stand in der Frühphase des Kolonialismus im Zentrum europäischer Interessen. 1482 wurde São Jorge da Mina, der erste europäische Stützpunkt, errichtet, ihm folgten zahlreiche andere Forts. Die Haupthandelsgüter waren Sklaven, Gold, Elfenbein und Gewürze. Durch die Entdeckung und Kolonisierung Amerikas erlebte besonders der Sklavenhandel, der zuvor hauptsächlich von arabischen Staaten betrieben worden war, einen Aufschwung. Das hohe ökonomische Potential dieses Gebiets zog bald auch andere Nationen an die Guineaküste. Im Laufe der Jahrhunderte verlagerte sich die koloniale Vormachtstellung von den Portugiesen zunächst auf die Holländer, später auf die Franzosen und Briten. Doch bis ins späte 19. Jahrhundert beschränkten sich die Kolonialmächte auf die Besetzung von kleinen Handelsposten entlang der Küste, das Hinterland blieb lange Zeit unerforscht und (zumindest politisch) unabhängig.

Bis 1520 eroberten die Portugiesen entlang der ostafrikanischen Küste alle muslimischen Sultanate zwischen Sofala und dem Kap Guardafui und machten Mosambik zum Zentrum ihrer Besitzungen. Anders als in Westafrika versuchten sie hier früh, in das Landesinnere vorzudringen, wo man sich erhoffte, große Mengen Gold zu finden. Allerdings gelang es ihnen nicht, diese Gebiete dauerhaft unter Kontrolle zu halten.

Südafrika wurde bis ins 17. Jahrhundert keine große Bedeutung zugemessen, und das Kap der Guten Hoffnung diente lediglich als Rastplatz auf dem Weg nach Indien. 1620 erklärten zwei britische Offiziere der Britischen Ostindien-Kompanie auf eigene Initiative das Kap zur britischen Kolonie, was von der Regierung in London jedoch nicht anerkannt wurde. Vom Desinteresse der britischen Regierung profitierten die Holländer, die 1652 die erste dauerhafte weiße Siedlung in Südafrika gründeten. Unter den ersten Siedlern befanden sich auch Hugenotten, die aus Frankreich geflohen waren und in den Niederlanden Asyl gefunden hatten. Zunächst sah man die Kapkolonie nur als westlichsten Vorposten von Ost-Indien, doch nach und nach dehnten die Holländer ihren Einfluss- und Siedlungsbereich nach Norden hin aus. Der Kampf gegen Napoleon veranlasste die Briten, die niederländische Kapkolonie zu besetzen. Nach langen Kämpfen befanden sich schließlich die Siedlungen in Südafrika 1814 in britischen Händen.

1830 besetzten die Franzosen Algier und beendeten damit die - freilich nur noch nominelle - Herrschaft des Osmanischen Reiches. Durch Feldzüge in das Atlas-Gebirge kamen die Berber unter französische Herrschaft. Bis 1855 waren auch große Teile der nördlichen Sahara unterworfen. Der Anführer der muslimischen Völker dieser Region, Abd el-Kader, hatte sich bereits 1837 dem französischen Oberbefehlshaber General Bugeaud, unterwerfen und ins Exil in den Libanon gehen müssen.

Ab dem zwanzigsten Jahrhundert

Weltkriegszeit

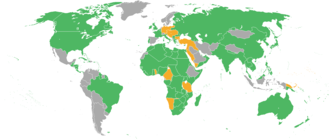

*Abessinien, Darfur (nicht eingezeichnet), der Senussi-Staat (nicht eingezeichnet) und Persien kämpften teilweise auf Seiten der Mittelmächte. Zentralarabien und der Hedschas (nicht eingezeichnet) standen auf Seiten der Entente

Erster Weltkrieg

- Hauptartikel: Erster Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) wurde in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ostasien geführt und kostete über neun Millionen Menschenleben. Er wurde zunächst zwischen den Mittelmächten, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, auf der einen Seite und den Entente-Mächten, Frankreich, Großbritannien und Russland sowie Serbien auf der anderen Seite ausgetragen. Anlass war ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger, Ursache waren die machtpolitischen Gegensätze der europäischen Großmächte, die zu einer enormen Aufrüstung geführt hatten. Zum Ende des Krieges befanden sich 25 Staaten und deren Kolonien, in denen insgesamt 1,35 Milliarden Menschen lebten, also etwa drei Viertel der damaligen Erdbevölkerung, im Kriegszustand. Wegen seiner schwerwiegenden Folgen gilt er vielen Historikern als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“.

Es war der erste Krieg, der mit massivem Materialeinsatz (Panzer, Flugzeuge, Luftschiffe) und mit Massenvernichtungswaffen (Giftgas) geführt wurde. Insbesondere auf den Schlachtfeldern vor Verdun und in Flandern fielen im Stellungskrieg auf beiden Seiten Hunderttausende von Soldaten.

Zwischenkriegszeit

Die internationale Ordnung, die durch den Friedensvertrag von Versailles und die Errichtung des Völkerbundes angestrebt wurde, erwies sich allerdings als unstabil. Nachkriegsschwierigkeiten wie z.B. die deutsche Inflation, die Angst vor dem Kommunismus und schließlich die Weltwirtschaftskrise führten zu Erfolgen autoritärer und totalitärer Gruppierungen in vielen europäischen Ländern und in einigen Fällen, dazu, dass sie die Regierung stellten: Die Faschisten unter Benito Mussolini in Italien (1922), die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler in Deutschland (1933), die Franquisten in Spanien (nach Ende des Bürgerkriegs 1939) und auch in anderen Ländern wie in Japan[26] und in Ungarn (1920).

Nach der Allianz der so genannten Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan und nachdem ein Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion unterzeichnet war, lösten der deutsche „Führer“ Adolf Hitler am 1. September 1939 und der sowjetische Machthaber Josef Stalin am 17. September 1939 mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus.

Zweiter Weltkrieg

- Hauptartikel: Zweiter Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg stellt den bislang größten und verlustreichsten Konflikt in der Menschheitsgeschichte dar. Er ist der einzige Krieg, in dem sowohl atomare – von den USA gegen Japan – als auch biologische und chemische Waffen – hauptsächlich durch Japan gegen China – eingesetzt wurden (ABC-Waffen).

In Asien begann der Zweite Weltkrieg bereits mit dem Ausbruch des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges am 7. Juli 1937.

In Europa begann er mit dem Angriff des Deutschen Reiches auf Polen, nachdem der Deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt für beide Staaten den Weg für militärische Expansionen (Polen beziehungsweise Finnland) freigemacht hatte. Die im Dreimächtepakt verbündeten Staaten Deutschland und Italien begannen zunächst Eroberungsfeldzüge gegen angrenzende Staaten, die sie ihren Interessen unterordnen wollten. Ihre militärischen Hauptgegner waren dabei Frankreich und Großbritannien.

Am 22. Juni 1941 brach die deutsche Seite den Nichtangriffspakt durch den Überfall auf die Sowjetunion. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 nahmen schließlich die Vereinigten Staaten von Amerika auf Seiten der Alliierten am gesamten Kriegsgeschehen teil, nachdem auch das Deutsche Reich und Italien vier Tage später den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt hatten.

Der Zweite Weltkrieg endete mit der vollständigen Niederlage Italiens (1943), Deutschlands (8. Mai 1945) und Japans (2. September 1945).

Der Zweite Weltkrieg forderte 55 bis 60 Millionen Menschenleben. Er war seitens der Achsenmächte durch eine starke rassistische Ideologisierung geprägt, die zu zahlreichen Kriegsverbrechen und gewaltsamen, zumeist systematischen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung führte. Mit Kriegsverlauf und Kriegsführung war auch untrennbar der Holocaust verbunden, dem durch die Nationalsozialisten allein sechs Millionen Juden zum Opfer fielen.

Nach dem Krieg brach die Allianz der Siegermächte auseinander. Unter der Führung der sich etablierenden Supermächte Sowjetunion und USA mündeten die weltanschaulichen Gegensätze und Machtinteressen der sich bildenden Staatenblöcke in den Kalten Krieg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von den alliierten Kriegsgegnern Hitlerdeutschlands und Japans die Vereinten Nationen gegründet, doch bald zerbrach die Gemeinsamkeit der Alliierten, und es bildeten sich zwei Blöcke. Die USA beanspruchten Westeuropa für ihre Einflusssphäre und gründeten die NATO als Schutz vor einer möglichen sowjetischen Invasion. Die Sowjetunion beanspruchte Osteuropa (Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die DDR) und gründete den Warschauer Pakt. Europa war durch den „Eisernen Vorhang“ getrennt. Es begann ein im Kalter Krieg zwischen den neu entstandenen Supermächten, den kapitalistischen USA und der kommunistischen Sowjetunion.

Ehemalige Kolonien oder von den Industrieländern kontrollierte Gebiete erlangten die Unabhängigkeit: Dank Gandhi Indien und Pakistan 1947, unter Mao Zedong 1949 China und außerdem Indonesien. Im Koreakrieg 1950-1953 kam es erstmals zu einer militärischen Konfrontation zwischen den Blöcken. Aufstände gegen die Herrschaft der Sowjetunion wurden niedergeschlagen (Deutschland 1953, Ungarn 1956). Mehr und mehr ehemalige Kolonien wurden selbständig.

Nachdem in der Kubakrise 1962 die Gefahr eines Dritten Weltkrieges akut geworden war, bemühten sich beide Supermächte um Entspannung. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (1957) entwickelte sich zur Europäischen Union (1993). Der Kommunismus verlor an innerer Legitimation, als klar wurde, dass er nicht einen ähnlichen wirtschaftlichen Wohlstand schaffen konnte wie die westlichen Industrieländer und angesichts der Zerschlagung des Prager Frühlings 1968, dass er reformunfähig war.[27] Schließlich regte sich in Polen wie im von der Sowjetunion 1980 besetzten Afghanistan Widerstand. Der Reformkurs Michail Gorbatschows führte zur Beendigung des Kalten Krieges und zum Zusammenbruch des Ostblocks und der Sowjetunion. Dadurch entstand eine Reihe neuer Staaten in Osteuropa und Asien. China begann unter Führung Deng Xiaoping schon bald nach Maos Tod (1976) tiefgreifende Wirtschaftsreformen.

Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks

Zunächst erschien es so, als könne die Beendigung des Kalten Krieges aufgrund allgemeiner Abrüstung zu einer Friedensdividende und zu allgemeiner Demokratisierung führen. Jedoch das Auseinanderbrechen Jugoslawiens und mehr noch die Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA durch al-Qaida beendigten diese Hoffnung. Die USA riefen einen weltweiten Krieg gegen den Terrorismus aus. Sie griffen 2001 Afghanistan und im März 2003 den Irak an. Es kam zu weiteren Terroranschlägen in Madrid (2004) und in London (2005)

2004 nahm die Europäische Union 10 neue Mitglieder auf. Im August 2008 kam es zwischen Russland und Georgien zum Konflikt.

Fußnoten

- ↑ Auch ihr plötzliches Verschwinden ab etwa 1900 v. Chr. ist noch nicht erklärt. Selbst Texte des Sanskrit aus dem 1. vorchristlichen Jahrtausend erwähnen diese frühe Kultur nicht direkt. Ebenfalls ist nicht sicher, welche Sprache die Menschen damals sprachen oder wie sie sich selbst nannten.

- ↑ Die ökologischen Erklärungsmodelle nehmen an, dass der stark gewachsenen Bevölkerung eine zu geringe Ackerbaufläche zur Verfügung stand, zumal sie offenbar hauptsächlich im traditionellen und flächenintensiven Milpa-System bearbeitet wurde. (O. F. Cook: Milpa agriculture, a primitive tropical system. In: Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution = Annual report, 1919. Washington, D.C., 1921: pp. 307-326.) Andere Erklärungsansätze sind Invasionen, Katastrophen, Epidemien und Klimaveränderungen.

- ↑ Einige wenige Forscher möchten auch das Aussterben der Megafauna um 130.000 v.Chr. auf menschliche Einwirkung zurückführen.

- ↑ Die Chinatowns in amerikanischen Städten heißen auf Chinesisch Tang-Ren-Jie (Straßen der Tang-Menschen).

- ↑ Jeder seiner Eroberungen ging eine besondere Erörterung der sich entwickelnden politischen Lage und der ökonomischen Vorteile voraus. Ein Beispiel ist die Eroberung der nordchinesischen Hauptstadt Peking 1215. Er schlug nach der Eroberung der Hauptstadt die Chance aus, die Erweiterung auf ganz Nordchina auszudehnen und kehrte nach seinem Sieg einfach nach Hause zur Steppe zurück. Der Krieg gegen das Choresmische Reich 1219–21 begann aufgrund von Handelstreitigkeiten.

- ↑ Strathern, Paul: The Medici: Godfathers of the Renaissance (2003) p81-90, p172-197

- ↑ Allein die Bibliothek von Cordoba soll 400.000 Bücher umfasst haben. (The Islamic World to 1600, Tutorial der University of Calgary, abgerufen 11.11.08)

- ↑ Hanns J. Prem: Die Azteken. Geschichte - Kultur - Religion. Verlag C.H.Beck, 4. Auflage, München 2006, S. 76, daneben steht allerdings auch eine Datierung auf 1100-1200 (Kultur | News | Aktuell | www.mzbern.ch |

- ↑ Itzcóatl ließ aus bisher nicht ganz geklärten Gründen viele alte Bilderhandschriften vernichten. (Hanns J. Prem: Die Azteken. Geschichte - Kultur - Religion. Verlag C.H.Beck, 4. Auflage, München 2006, S. 86

- ↑ Vermutlich aufgrund einer Hungersnot zwischen 1445 und 1450

- ↑ Hanns J. Prem: Die Azteken. Geschichte - Kultur - Religion. Verlag C.H.Beck, 4. Auflage, München 2006, S. 92

- ↑ Zeitgenössische Quellen sind Aztekencodices wie der Codex Mendoza von 1541 und die zweisprachige (spanisch/nahuatl) „Historia General de las Cosas de la Nueva España“ des Franziskaners Bernardino de Sahagún,

- ↑ Lavallée, Danièle; Lumbreras, Luís Guillermo: Die Andenvölker - Von den frühen Kulturen bis zu den Inka, München, 1986, ISBN 3-406-31148-2, S. 332

- ↑ Helga Lippert: Terra X – Von den Oasen Ägyptens zum Fluch des Inka-Goldes. München 2001, ISBN 3-453-19700-3, S. 309

- ↑ Manuel Lucena Salmoral: Amerika 1492 – Portrait eines Kontinents vor 500 Jahren. München 1991, ISBN 3-517-01215-7, S. 30

- ↑ 16,0 16,1 Wolfgang Behringer (Hrsg.): Lust an der Geschichte – Amerika – Die Entdeckung und Entstehung einer neuen Welt. München 1992, ISBN 3-492-10472-X, S. 265

- ↑ Miroslav Stingl: Das Reich der Inka – Ruhm und Untergang der Sonnensöhne. Augsburg 1995, ISBN 3-86047-212-7, S. 174

- ↑ Wolfgang W. Wurster: Die Schatzgräber – Archäologische Expeditionen durch die Hochkulturen Südamerikas. Hamburg 1991, ISBN 3-570-01000-7, S. 231

- ↑ Miroslav Stingl: Das Reich der Inka – Ruhm und Untergang der Sonnensöhne. Augsburg 1995, ISBN 3-86047-212-7, S. 168

- ↑ Helga Lippert: Terra X – Von den Oasen Ägyptens zum Fluch des Inka-Goldes. München 2001, ISBN 3-453-19700-3, S. 310

- ↑ Im Austausch für das Gold der Wangara lieferten die nordafrikanischen Händler hauptsächlich Salz aus den Salinen von Taghaza (Nordmali) und Idschil (Westmauretanien), da Salz im tropischen Westafrika sehr begehrt war. Endpunkt des Handels im Maghreb war bis ins 11. Jahrhundert Sidschilmasa.

- ↑ David S. Landes fasst den technischen Kerngehalt der Industriellen Revolution in drei Prozessen zusammen: 1. die Mechanisierung von Handarbeit durch Maschinen, 2. die mechanische Energieerzeugung und Energieumwandlung vor allen durch die Dampfmaschine, 3. die massenhafte Verwendung der mineralischen Grundstoffe Kohle und Eisen. (David S. Landes: Der entfesselte Prometheus. Köln 1973, S. 52)

- ↑ Eric J. Hobsbawm: Industrie und Empire I. Frankfurt am Main 1969, S. 55

- ↑ Spezialisierung von Produzenten und Produktionsstätten auf die Produktion bestimmter Arten von Gütern und Dienstleistungen, vgl. Arbeitsteilung

- ↑ Annemarie Schimmel: Im Reich der Grossmoguln. Geschichte, Kunst, Kultur. München 2000, S. 7

- ↑ vorbereitet 1926, endgültig ab 1940

- ↑ "... das war die wirkliche Lektion von 1968, zunächst für die Tschechen und dann für alle anderen -, nie wieder konnte irgend jemand behaupten, der Kommunismus beruhe auf allgemeiner Zustimmung oder der Legitimität einer reformierten Partei oder gar auf den Lehren der Geschichte." (Tony Judt: Die Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. München 2006, S.504)

Literatur

Klassische Universalgeschichte

- Burckhardt, Jakob: Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1905

- Gerard Serrade: Leere Zeiten – oder: Das abstrakte Geschichtsbild. Logos, Berlin 1998, ISBN 3897220164

- Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Band 1, Wien 1918, Band 2, München 1922

- Toynbee, Arnold J.: A Study of History, Bd. I-X, London 1934-1954, Zusatzbde. XI-XII ebda. 1959/61 (autorisierte deutsche Kurzfassung: Der Gang der Weltgeschichte, 2 Bde., Zürich 1949 u. 1958)

- ders.: Mankind And Mother Earth - A Narrative History Of The World, Oxford, 1976 (dt. Menschheit und Mutter Erde. Die Geschichte der großen Zivilisationen, Claassen Verlag GmbH, Düsseldorf, 1979)

Traditionelle Weltgeschichte der Nachkriegszeit

- Fischer Weltgeschichte, 36 Bde., Frankfurt a.M. 1965 ff.

- Mann, Golo/ Heuss, Alfred (Hg.) (1961-1965): Propyläen Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte. 11 Bde. Frankfurt/M, Berlin, Wien.

- Demandt, Alexander (2003): Kleine Weltgeschichte. Die ganze Weltgeschichte in einem Band, München: Beck. ISBN 3406508219 - Rezension, Rezension, Rezensionen

Moderne World History/ Weltgeschichte

- Abu Lughod, Janet (1989): Before European hegemony: the world system A. D. 1250-1350. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-506774-6 Rezension, Rezensionen

- Bayly, Christopher A.: Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780-1914. Campus Verlag, 2006, 700 Seiten, ISBN 978-3593381602

- Bentley, Jerry H. (1996): Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History. In: American Historical Review 101 (3), S. 749-770.

- Bentley, Jerry H./ Ziegler, Herbert F. (2006): Traditions and Encounters. A Global Perspective on the Past. 3rd edition. Boston: McGraw-Hill. - Rezension, Rezension

- Borchardt, Knut (2001): Globalisierung in historischer Perspektive. (= Bayerische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, Jahrgang 2001, Heft 2). München: Verlag der bayerischen Akademie der Wissenschaften/ Beck.

- Sebastian Conrad, Andreas Eckert, Ulrike Freitag (Hrg.): Globalgeschichte. Theorien. Ansätze, Themen. Campus Verlag, 2007, ISBN 3593383330

- Crosby, Alfred W. (1986): Ecological imperialism: the biological expansion of Europe, 900 - 1900. (Studies in environment and history). Cambridge: Cambridge University Press. - Rezension

- Diamond, Jared (1999): Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften. Frankfurt/ Main: Fischer Taschenbuch Verlag. - Rezension, Rezension, Rezension

- Geiss, Imanuel (2006): Geschichte im Überblick: Daten und Zusammenhänge der Weltgeschichte. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Reinbek: Rowohlt.

- Edelmayer, Friedrich/ Feldbauer, Peter/ Wakounig, Marija (Hg.) (2002): Weltregionen 4 - Globalgeschichte 1450 - 1620. Wien: Promedia. - Verlagsinformation und Rezensionen

- Frank, André Gunder (1998): ReOrient. Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press. - Zum Inhalt, Rezensionen, Rezensionen, Rezension

- Fuchs, Eckhard/ Oslund, Karen (2006): Guest Editorial: Teaching World History: Introductory Remarks. In: World History Connected 3.3.

- Grandner, Margarete/ Komlosy, Andrea (Hg.)(2004): Vom Weltgeist beseelt: Globalgeschichte 1700 - 1815. Wien: Promedia. - Rezension, Rezension

- Manning, Patrick (2003): Navigating World History. New York: Palgrave Macmillan. - Zusammenfassung, Rezension, Rezension, Rezension

- McNeill, William Hardy (1964): The Rise of the West. A history of the human community. 5. impr.. Chicago: Univ. of Chicago Press. XVIII, 829 S.